県央地域広域市町村圏組合消防本部

県央地域広域市町村圏組合消防本部

火災予防

各種届出・申請

火災予防条例関係、防火管理関係、消防設備関係、危険物関係、その他の届出・申請の様式のダウンロードはこちら

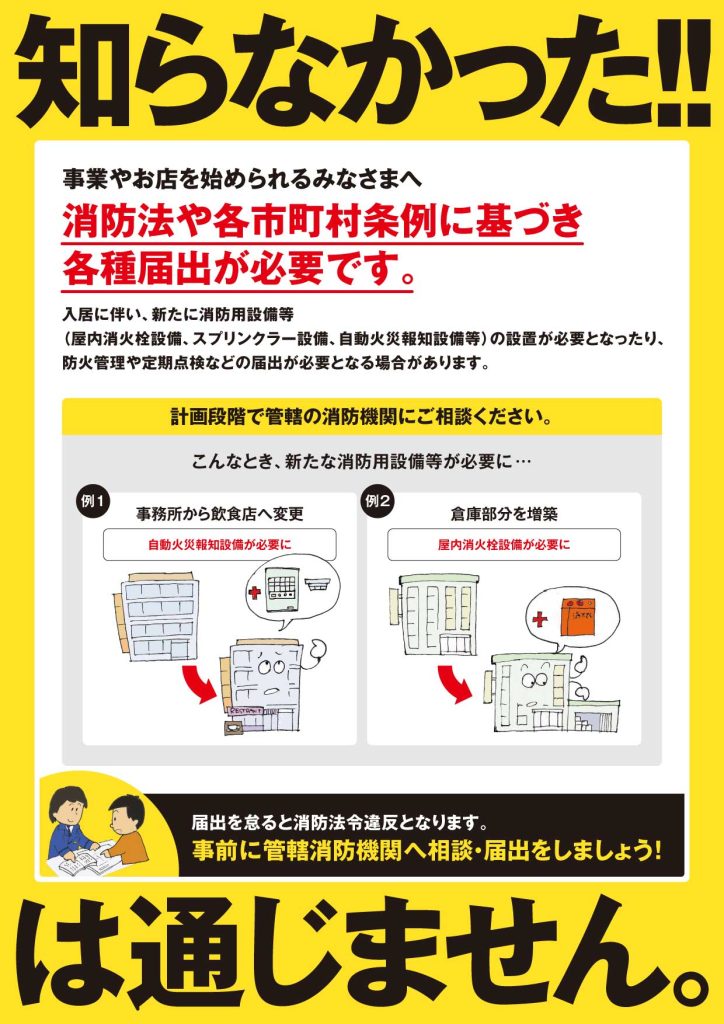

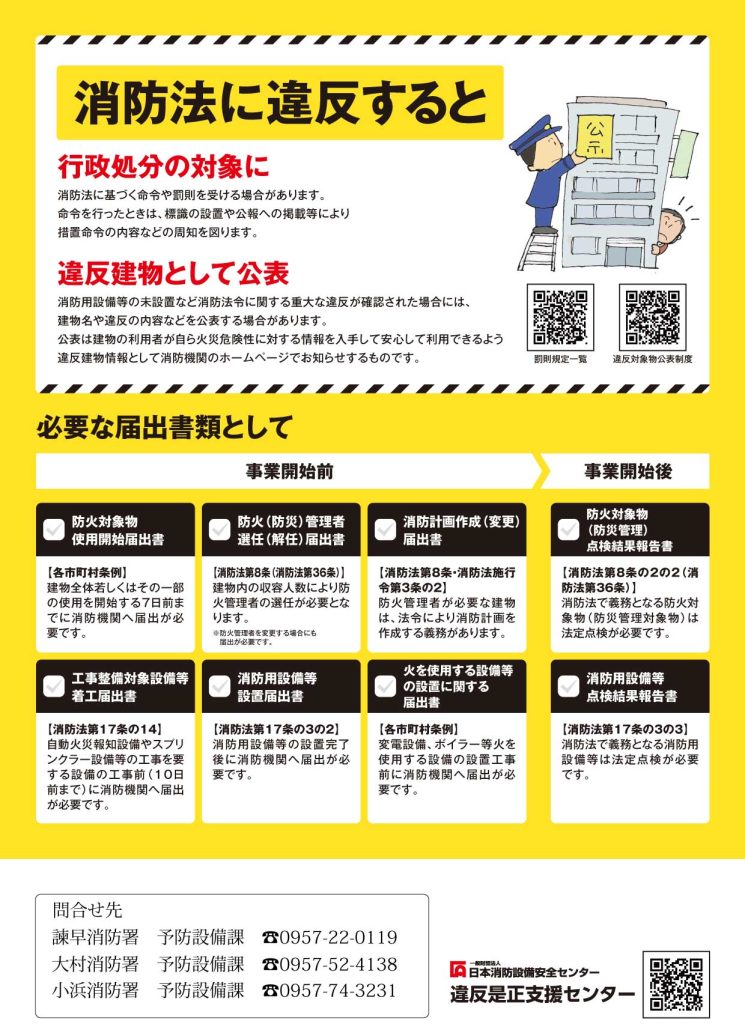

建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。

また、使用に伴い、新たに消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等)の設置が必要となったり、防火管理や定期点検などが必要となる場合があります。

・消防法令各種届出リーフレット

家庭の防火・防災

県央管内の主な火災原因(令和6年)

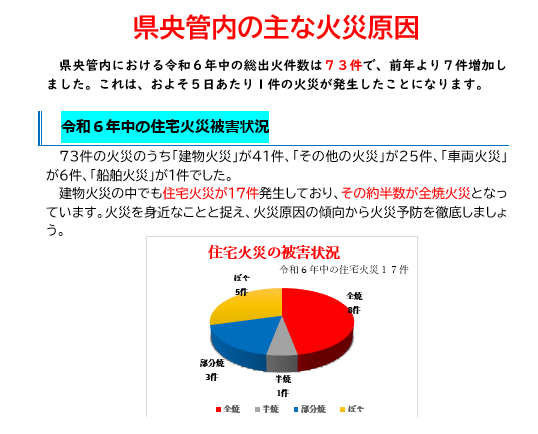

県央管内における令和6年中の総出火件数は73件で、前年より7件増加しました。

これは、およそ5日あたり1件の火災が発生したことになります。

令和6年中の住宅火災被害状況

73件の火災のうち「建物火災」が41件、「その他の火災」が25件、「車両火災」が6件、「船舶火災」が1件でした。

建物火災の中でも住宅火災が17件発生しており、その約半数が全焼火災となっています。火災を身近なことと捉え、火災原因の傾向から火災予防を徹底しましょう。

令和6年中の主な火災原因

令和6年中の主な出火原因は、たき火、たばこ、こんろ、ストーブや電気機器などで、人のちょっとした油断や不注意が起因となって火災に至る事例がみられ、大きな被害を及ぼしている事例もあります。

ストーブを原因とした火災

令和6年中のストーブが原因の火災件数 3件

ストーブが原因の火災による被害 全焼2棟、半焼2棟、部分焼5棟、ぼや2棟

死者1名、負傷者3名

ストーブ火災事例

- ストーブの近くに洗濯物や雑誌などの燃えやすいものを置いている。

- ストーブの給油時にキャップの緩みなどで燃料が漏れ、着火する。

- ストーブに誤ってガソリンや軽油を給油する。

火災予防ポイント

- ストーブの近くに、燃えやすいものを置かない。ストーブの上で洗濯物を乾かさない。

- ストーブ給油時にキャップがしっかり閉まっていることを確認する。

- 寝るときやその場を離れるときは、ストーブの火を消す。

- ストーブの燃料タンクを明確にしておく。

たき火を原因とした火災

令和6年中のたき火が原因の火災件数 16件

たき火を原因とした火災による建物被害 全焼2棟、部分焼4棟、ぼや1棟

負傷者1名

たき火から建物や山林に延焼し、被害が拡大することがあります。特に、強風時の被害は甚大なものになる可能性があります。

たき火の火災事例

- 刈り取った枯草等を焼却していて、風に煽られ、小屋に燃え移った。

- 雑草等を畑で焼却中、その場を少し離れたところ、燃え広がって車両に延焼した。

- ドラム缶で焼却していた廃材等の火の粉が建物に着火した。

火災予防ポイント

- たき火は原則禁止!例外的に焼却できる場合であっても、みだりに焼却しない!

- 水バケツ、消火器などを準備する。

- 気象状況を確認し、風の強い日や乾燥している日は行わない。

- 「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を事前に消防署へ提出又は連絡する。(実施状況を把握するものであり、届け出したことで焼却行為を許可するものではありません。)

電気機器等を原因とした火災

令和6年中の電気機器が原因の火災件数 7件

電気機器が原因の火災による建物被害 全焼8棟、部分焼5棟、ぼや2棟

負傷者1名

電気機器火災事例

- 夏場の車内など高温環境下にモバイルバッテリーを放置する。

- 非純正品の粗悪なリチウムイオンバッテリーを電気機器の電源として使用する。

- 膨張して劣化したリチウムイオンバッテリーを電気機器の電源として使用する。

火災予防ポイント

- プラグは定期的に乾いた布などで清掃する。

- 使用しない電気機器の電源プラグは抜く。

- モバイルバッテリーを使用する電気機器を、夏場の車内などの高温環境下に放置しない。

- バッテリーはできるかぎり純正品を使用する。

- 膨張などの変形のある又は異常に高温となるバッテリーは使用しない。

※ 住宅電気火災に関連するリンクはこちらから

※ 電池・バッテリー「ごみ処理施設での発火」(nite映像資料)

※ モバイルバッテリー「リコール製品のモバイルバッテリーから発火」(nite映像資料)

たばこを原因とした火災

令和6年中のたばこが原因の火災件数 4件

たばこが原因の火災による被害 全焼1棟、半焼1棟、ぼや1棟

たばこ火災事例

- 消火不十分な吸殻をごみ箱などに捨てる。

- 消火不十分なたばこの火が、灰皿に溜まった大量の吸殻に燃え移る。

- たばこの火種が布団、座布団等に落下。

火災予防ポイント

- 灰皿には、水を入れておく。

- 灰皿はこまめに清掃し、吸殻を溜めない。

- 寝たばこは絶対にしない、させない。

- たばこのポイ捨てはしない。

こんろを原因とした火災

令和6年中のこんろが原因の火災件数 7件

こんろが原因の火災による被害 全焼2棟、部分焼1棟、ぼや3棟

負傷者1名

こんろ火災事例

- 魚グリル等の清掃が不十分で付着した油脂に着火。

- こんろを消し忘れたことにより、空焚き状態となり、過熱され出火。

- 揚げ物調理中にその場を離れてしまったことにより、天ぷら油が過熱され出火。

火災予防ポイント

- 調理中は、絶対にそばを離れない。

- こんろの周りに燃えやすい物を置かない。

- 換気扇や壁、魚グリル等などは、こまめに清掃する。

- 過熱防止装置付きのこんろを使用する。

住宅防火、いのちを守る10のポイント

火災から大切な人や自分自身を守るために重要なことは、火災をおこさないことと、もしもの時に備えておくことです。

火災を予防する

住宅における電気火災の原因と予防対策などを紹介しています。

このほかにも、こんろによる火災を防ぐためのポイント、万が一こんろ火災が発生した場合における対処方法などを紹介しています。

STOP!ストーブ火災

ST P! ストーブ火災!

P! ストーブ火災!

県央消防本部管内において、過去10年で、ストーブ等の暖房器具に関連する火災が20件発生しており、死者が4名、負傷者が12名発生しています。(令和7年1月10日現在)

まだまだ厳しい寒さが続き、暖房器具を使用する機会が多い時季です。あなたの家庭の暖房器具の取扱いが、適切かどうか確認しましょう。

暖房器具による火災を防ぐ!

人のちょっとした油断から出火するおそれがあります。以下のポイントに注意して、火災を未然に防ぎましょう。

暖房器具から火が出てしまったら…

- 消火器で消火しましょう。

- 炎が天井まで達するような大きさになると、消火器での消火は困難です。避難を優先しましょう!

※濡れていない毛布などをそのまま被せてもかえって火災を助長させるおそれがあります。

※消火器をすぐに取りに行けるよう、事前にどこに消火器を置いているか、消火器が使いやすい場所にあるかを確認しましょう。 特に高齢の方は、消火しようとして逃げ遅れることが多くなっていますので、“身の安全を第一”に、身の危険を感じたり、迷ったりした場合はひとまず避難するようにしましょう。

関連リンク

石油ストーブ~火災を防ぐ5つのチェックポイント(nite 独立行政法人 製品評価技術基盤機構)

電気ストーブ~火災を防ぐ5つの点検~(nite 独立行政法人 製品評価技術基盤機構)

《問い合わせ先》 詳細については、最寄りの消防署までお問い合わせください

諫早消防署 予防設備課 TEL 0957-22-0119 FAX 0957-22-0977

大村消防署 予防設備課 TEL 0957-52-4138 FAX 0957-52-4199

小浜消防署 予防設備課 TEL 0957-74-3231 FAX 0957-74-3233

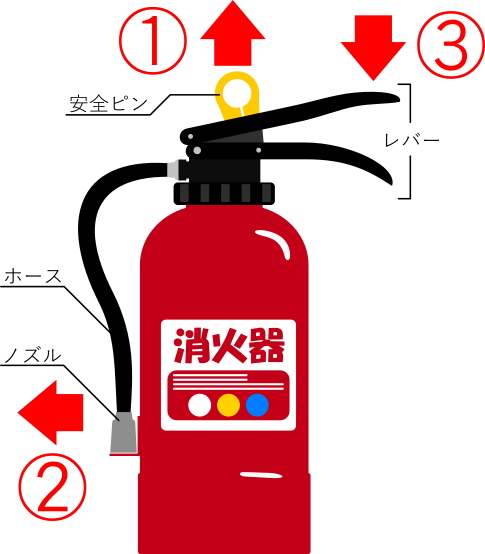

消火器の使用方法

消火器は、火災の初期消火に有効で、防火対象物だけではなく一般の住宅においても設置しやすい消防用設備のひとつです。いざという時のために消火器の使い方を覚えておきましょう。

一般的な粉末消火器の使用方法

①安全ピンを引き抜く。

②ノズルを火元に向ける。

③レバーを強く握り、消火剤を噴射。

噴射する時はホースではなく先端のノズルをしっかりと握りましょう。一度噴射を始めたら最後まで消火剤が出続けるタイプと、レバーを離すと噴射が止まり握ると再び噴射するタイプがあります。どちらも、消火剤が噴射される時間は15~20秒程度です。(メーカーや製品ごとに異なります)力が不足してレバーを強く握れない場合は、消火器を地面においてレバーに対して垂直に体重をかけると比較的容易に噴射できます。詳しい取り扱いについては、消火器本体の取扱説明書等を参照してください。

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器を設置しましょう

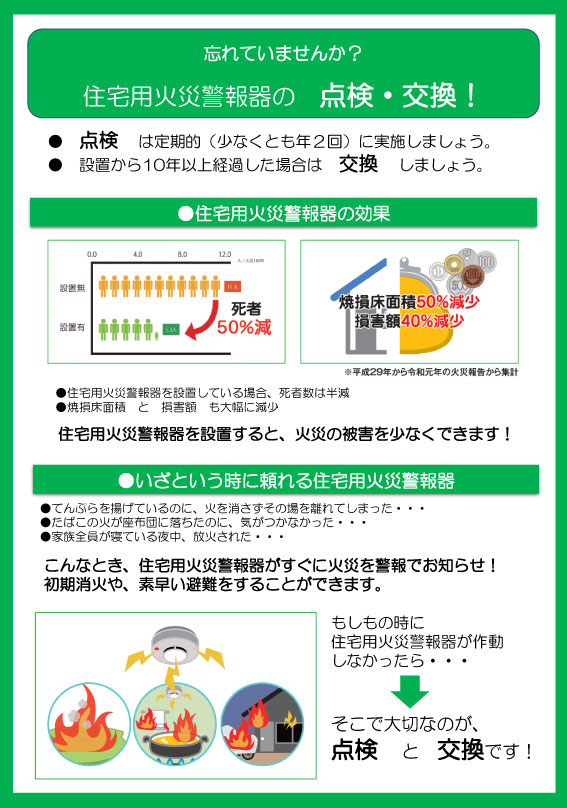

住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を感知し警報を鳴動する機器で、住宅火災の早期発見や逃げ遅れの防止に役立ちます。住宅用火災警報器は、すべての住宅への設置が消防法により義務付けられています。

住宅用火災警報器が設置されていない場合に比べて設置されている場合は、火災発生時の死亡や損害の拡大のリスクが大幅に減少することがこれまでの統計でわかっています。大切な家族と自分の命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

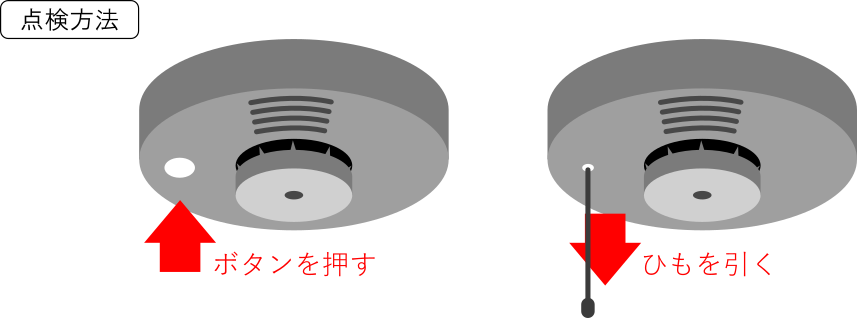

定期的に点検をしましょう

住宅用火災警報器は、一般的に電池で動いているものが多く、その電池の寿命は約10年とされています。住宅用火災警報器には本体に点検用のボタン(又はひも)がついており、それを押す(引く)ことで点検します。いざという時に住宅用火災警報器が正常に作動するよう、定期的な点検と必要に応じた交換を心がけましょう。

忘れていませんか?住宅用火災警報器の点検・交換

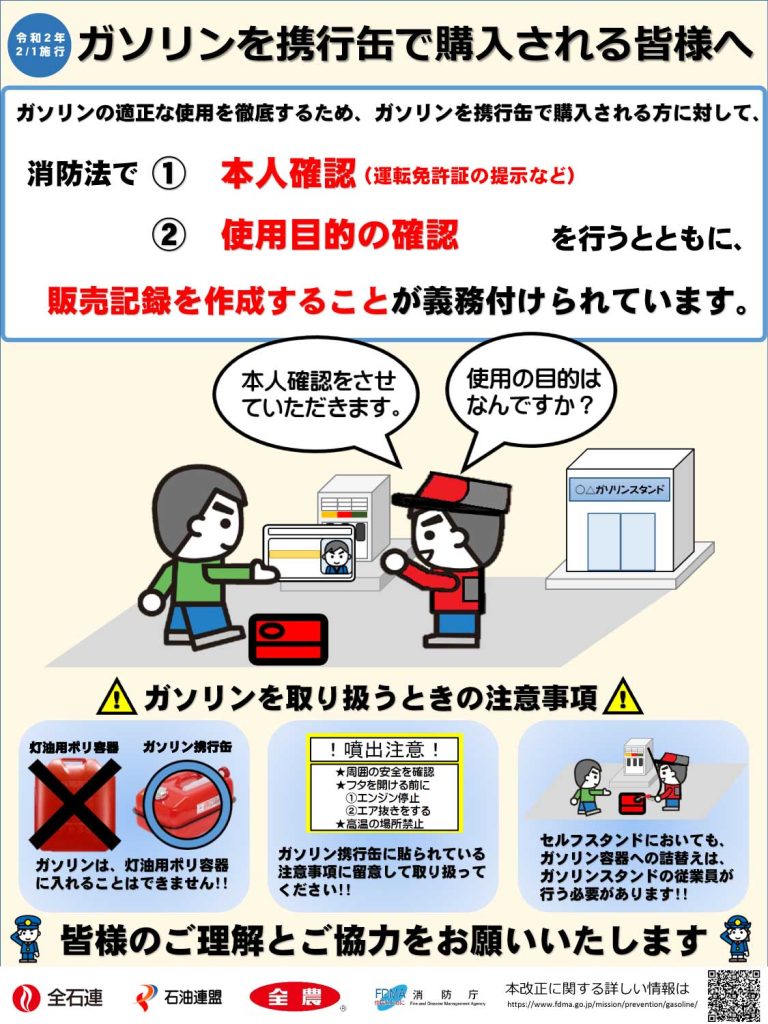

ガソリンや軽油の保管容器等に関する注意事項

ガソリンをポリ容器で保管することはできません。火災や爆発事故を招く恐れがあり、大変危険です。

女性防火クラブ

女性防火クラブ

女性防火クラブは、「地域防災の要は我が家から」、「我が家の守りは私達主婦から」との思いから、自主防災組織の一環として自治会や婦人会などにおいて結成されました。

春季、秋季全国火災予防運動の期間はもとより、年間を通じて各クラブにおける防火座談会及び救命講習会等、住宅火災警報器の普及啓発活動、また、役員会及び研修会において火災予防知識の習得や防災研修、大規模災害に備え、災害発生時の初期消火、安否確認、炊き出しなど様々な訓練や活動を実施しています。

県央消防本部管内には、諫早市女性防火クラブ連絡協議会、大村市女性防火クラブ連絡協議会及び雲仙市女性防火クラブ連絡協議会があり、各市内にある女性防火クラブ員相互の融和と情報交換を密にし、会員の防火防災意識の高揚を図っています。

主な女性防火クラブの活動内容

- 家庭内の火災予防

- 地域における火災予防の呼びかけ

- 防火座談会、研修会

- 防災訓練への参加

女性防火クラブ員募集中!

地域の防火、防災において、自分の身は自分で守る自助、住民同士が助け合う共助が、とても大切です。

女性防火クラブへ参加し、家庭の防火、地域の防災に取り組みましょう。

女性防火クラブに興味がある方、問い合わせは、下記の各消防署担当部署へご連絡ください。

《問い合わせ先》

諫早消防署 予防設備課 TEL 0957-22-0119

大村消防署 予防設備課 TEL 0957-52-4138

小浜消防署 予防設備課 TEL 0957-74-3231

その他

悪質な訪問販売にご注意ください!

言葉巧みに、消火器や住宅用火災警報器を不当な金額で売りつけ、金銭をだまし取る詐欺の被害が全国で報告されています。

「消防署の方から来ました」

→消防職員が消火器や住宅用火災警報器を販売することは絶対にありません。

「消火器を見せてください」

→消火器の使用期限が切れていることを理由に、新品の消火器を不当な金額で売りつけ古い消火器の回収代金まで要求してくるケースもあります。

「住宅用消火器の点検に来ました」

→住宅用消火器に法的な点検義務はありません。

「住宅用火災警報器を設置しないと罰則がある」

→住宅用火災警報器の設置は法律で義務付けられていますが、罰則はありません。

不審に感じたら

→警察署、消防署、消費者生活センターなどに相談しましょう。

万が一購入してしまったら

→8日以内であればクーリングオフが可能です。

防災・危機管理危機管理

災害や危機から身を守るには正しい知識や情報が大切です。

消防法令関連

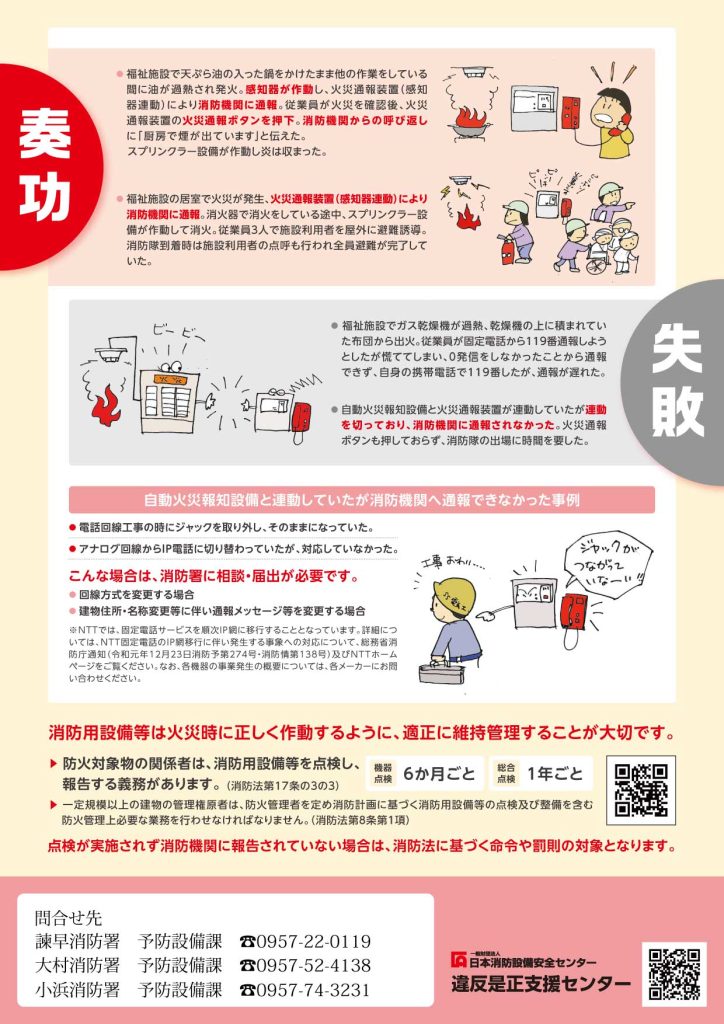

消防用設備等に関すること

消防法令に基づく消防用設備等について

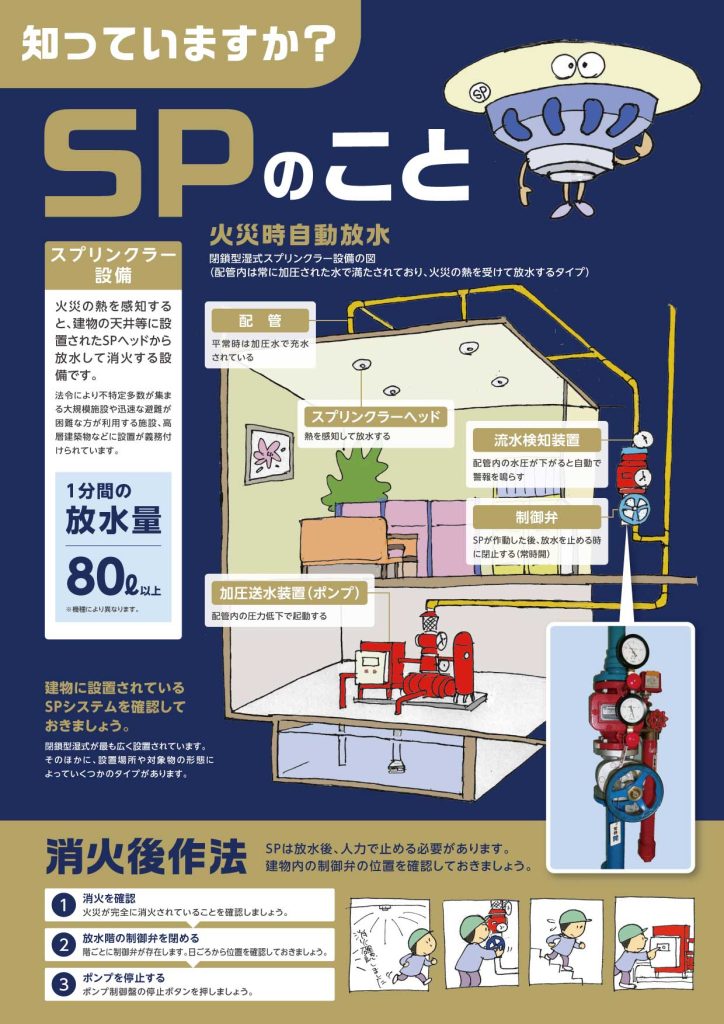

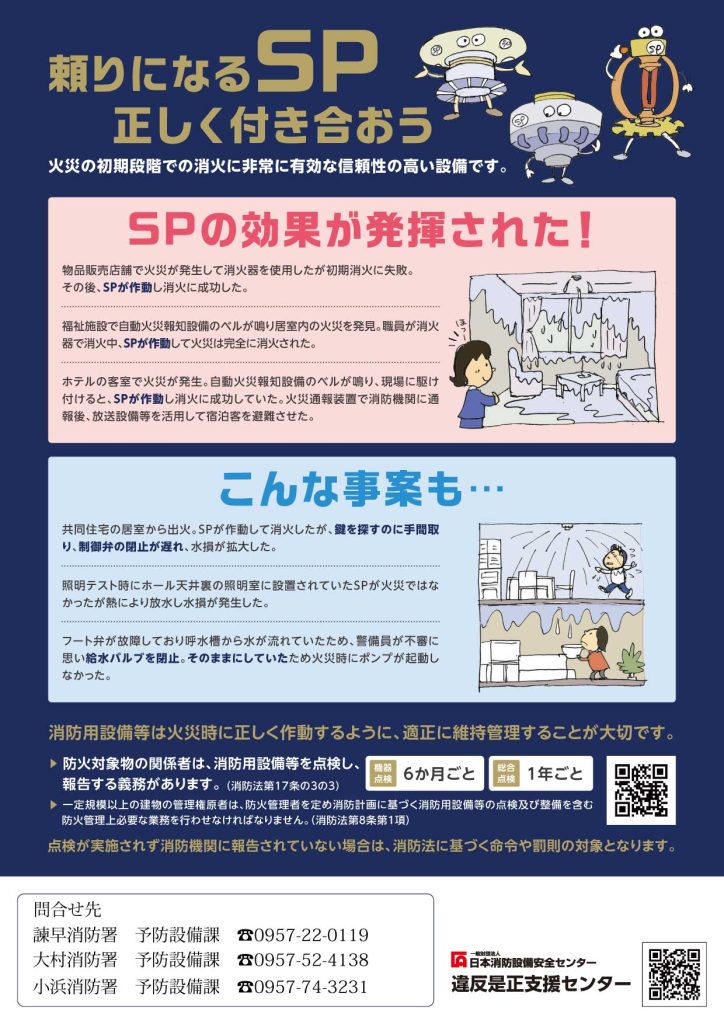

建物や建物の一部の使用に伴い、新たに消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等)の設置が必要となる場合があります。

各種リーフレットを参照してください。

・自動火災報知設備リーフレット

・スプリンクラー設備リーフレット

・火災通報装置リーフレット

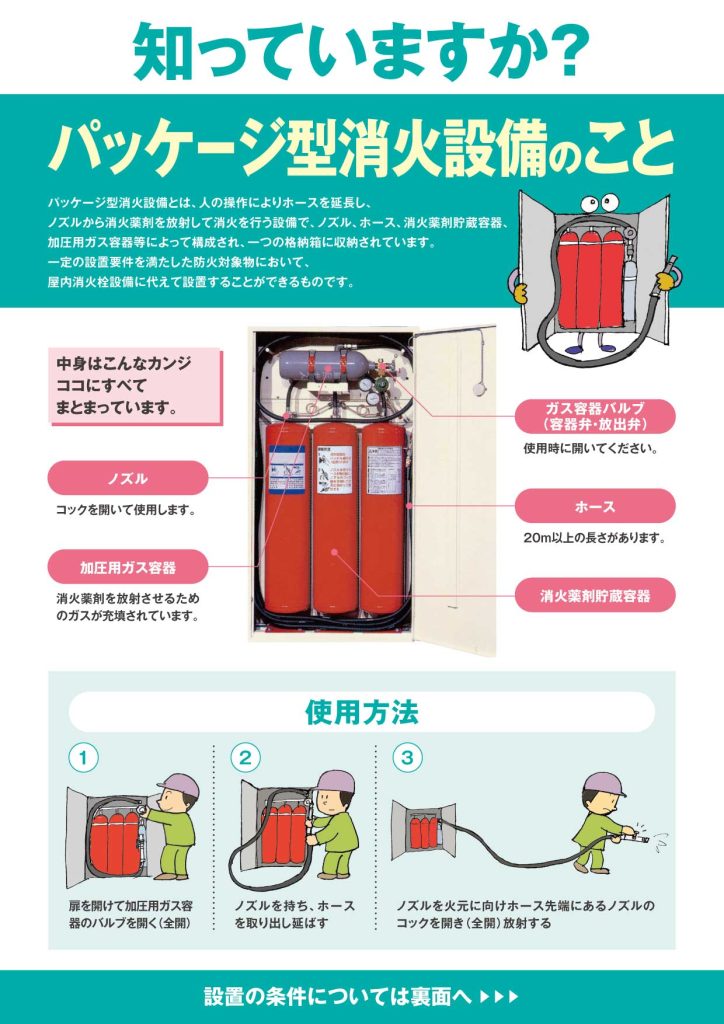

・パッケージ型消火設備リーフレット

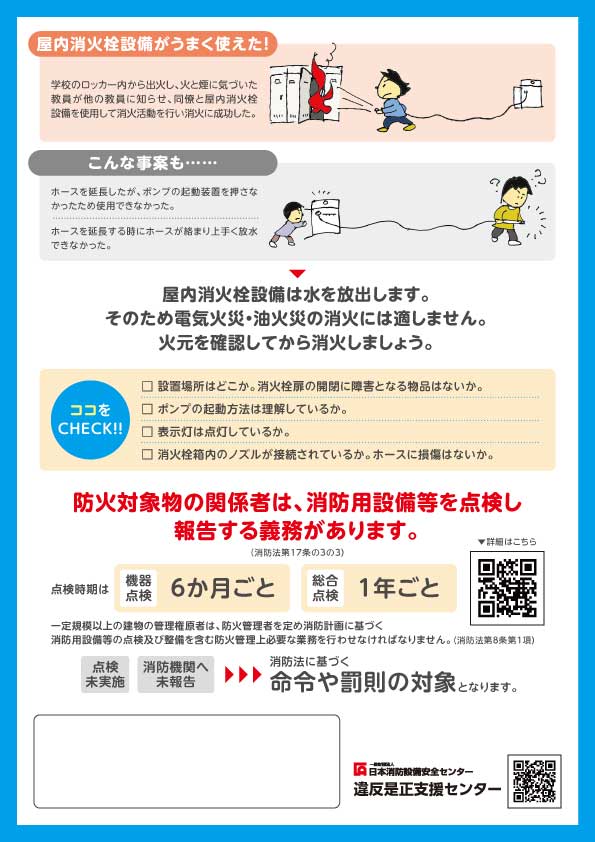

・屋内用消火栓設備リーフレット

・消火器リーフレット

・避難器具リーフレット

・二酸化炭素消火設備リーフレット

詳細については、最寄りの消防署予防設備課へご相談ください。

諫早消防署 予防設備課 0957-22-0119

大村消防署 予防設備課 0957-52-4138

小浜消防署 予防設備課 0957-74-3231

消火器の設置・点検報告について

全ての飲食店への消火器設置義務化について

2016年12月に発生した糸魚川の大規模火災を踏まえ、消防法施行令の一部が改正され、2019年10月1日から「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」全ての飲食店に消火器具の設置と点検・報告が義務化されました。

(対象に該当するかどうかについては、一般社団法人日本消火器工業会HPのフローを参照してください)

小規模飲食店消火器リーフレット

消火器の点検報告

消防用設備等設置指導指針

長崎県消防長会では、消防用設備等の設置及び維持に関する法令解釈及び行政指導指針を「消防用設備等設置指導指針」として運用しています。

この指針は、消防法、消防法施行令、消防法施行規則又は消防庁長官告示その他関係通知に基づくものを中心的内容としますが、防火対象物の火災危険、用途特性及び地域性等を勘案して取り扱われる基準や行政指導に該当する事項も含まれているため、その運用については防火対象物の実態に応じて判断することとなります。詳細については、最寄りの消防署予防設備課へお問い合わせください。

注意:本指針は、平成28年度に改訂されたものになりますので、最新の法令基準の取り扱いについても最寄りの消防署予防設備課へお問い合わせください。

消防用設備等設置指導指針(監修:長崎県消防長会)

第1章 総則

第2章 消防用設備等設置基準

- 第1 政令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱い(PDF: 602KB)

- 第2 消防用設備等の設置単位(PDF: 518KB)

- 第3 建築物の床面積及び階の取扱い(PDF: 508KB)

- 第4 無窓階の取扱い(PDF: 829KB)

- 第5 収容人員の算定(PDF: 576KB)

- 第6 令8区画等の取扱い(PDF: 543KB)

- 第7 防炎防火対象物、防炎物品(PDF: 479KB)

第3章 予防事務質疑応答

- 第1節 一般事項(PDF: 5.41MB)

- 第2節 消防用設備等 消火設備(PDF: 2.43MB)

- 第2節 消防用設備等 警報設備(PDF: 1.33MB)

- 第2節 消防用設備等 避難器具(PDF: 991KB)

- 第2節 消防用設備等 誘導灯(PDF: 12.3MB)

- 第2節 消防用設備等 連結散水設備その他(PDF: 487KB)

- 第3節 消防用設備等着工届、設置届の添付図書等(PDF: 507KB)

巻末資料

危険物関係

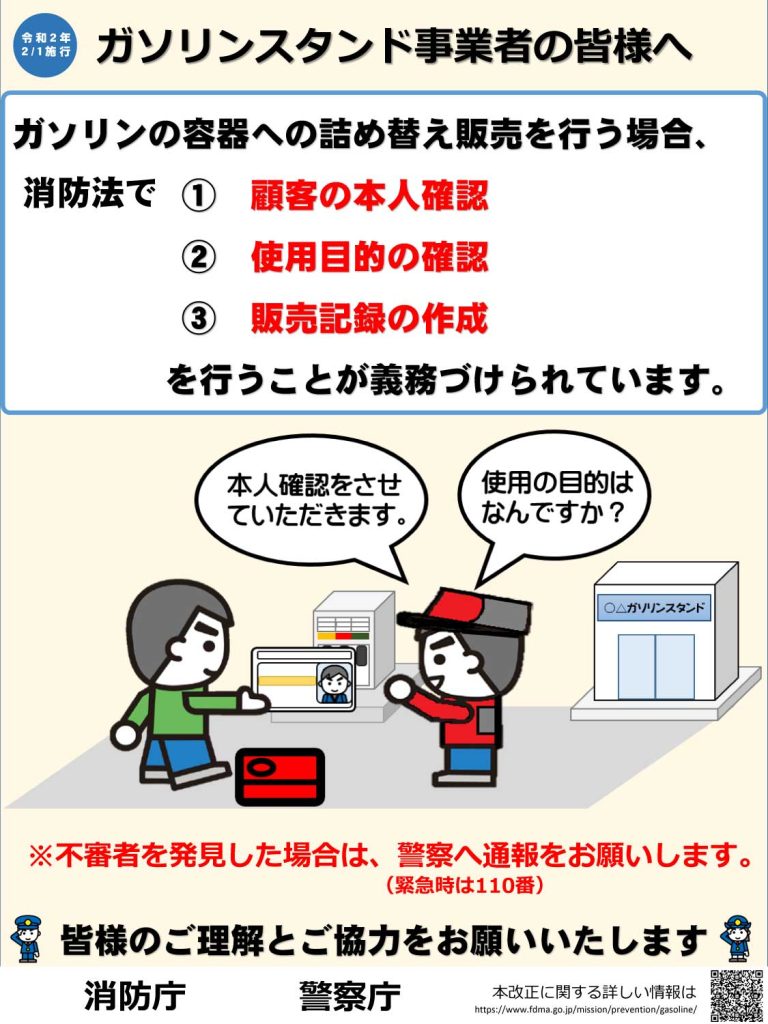

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

2019年7月、京都のアニメーション制作会社で、ガソリンを使った放火により、大勢の方が被害を受けた火災が発生しました。

この火災を受けて、2020年2月1日から、ガソリンを販売するため、容器を詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが法令で義務づけられました。

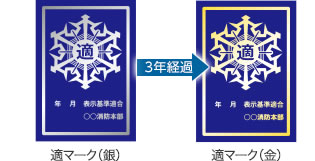

防火基準適合表示制度

ホテル・旅館等に対する防火基準適合表示制度について

表示マークの交付状況

防火基準適合表示制度の概要

ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関からホテル・旅館等の関係者へ「表示マーク」を交付する制度です。

宿泊施設の利用者は、「表示マーク」を目印とすることで、安全・安心な宿泊施設を選ぶことができます。

制度の対象となる建物

収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3以上のホテル・旅館等(建物の一部にホテル・旅館等がある建物を含みます。)です。

表示基準

「表示マーク」の交付を受けるためには、防火・防災管理の状況や消防用設備等の設置維持状況等が消防法令の規定に適合しており、かつ、建築構造等が建築基準法令の規定に適合していることが必要です。

表示マークの種類

「表示マーク」には、銀色と金色の2種類があります。

初回の申請では、表示基準に適合していると認められた場合に、「表示マーク(銀色)」が交付されます。(有効期間は1年間)

3年間継続して、表示基準に適合していると認められた場合は、「表示マーク(金色)」が交付されます。(有効期間は3年間)

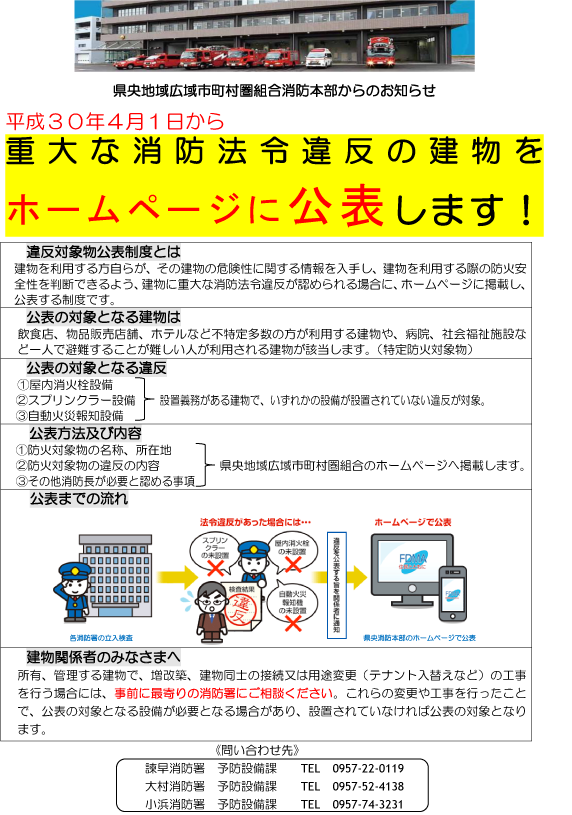

消防法令違反対象物公表制度

現在の違反対象物の状況

重大な消防法令違反の建物をホームページに公表します!

違反対象物公表制度とは

建物を利用する方自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の防火安全性を判断できるよう、建物に重大な消防法令違反が認められる場合に、ホームページに掲載し、公表する制度です。

公表の対象となる建物は

飲食店、物販販売店舗、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい人が利用される建物が該当します。(特定防火対象物)

公表の対象となる違反

① 屋内消火栓設備 ② スプリンクラー設備 ③ 自動火災報知設備

の設置義務がある建物で、いずれかの設備が設置されていない違反が対象。

公表方法及び内容

① 防火対象物の名称、所在地 ② 防火対象物の違反の内容 ③ その他消防長が必要と認める事項

を県央地域広域市町村圏組合のホームページへ掲載します。

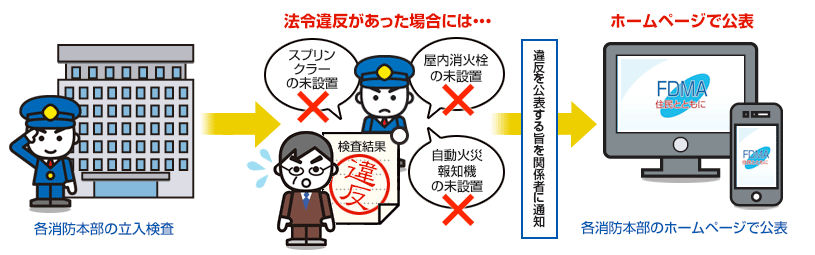

公表までの流れ

建物関係者のみなさまへ

所有、管理する建物で、増改築、建物同士の接続または用途変更(テナント入替えなど)の工事を行う場合には、事前に最寄りの消防署にご相談ください。これらの変更や工事を行ったことで、公表の対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていなければ公表の対象となります。

厨房における火災予防の広報用映像(総務省動画チャンネル)

忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換!(総務省消防庁)

地震火災 ~あなたの命を守るために出来る事~(総務省動画チャンネル)